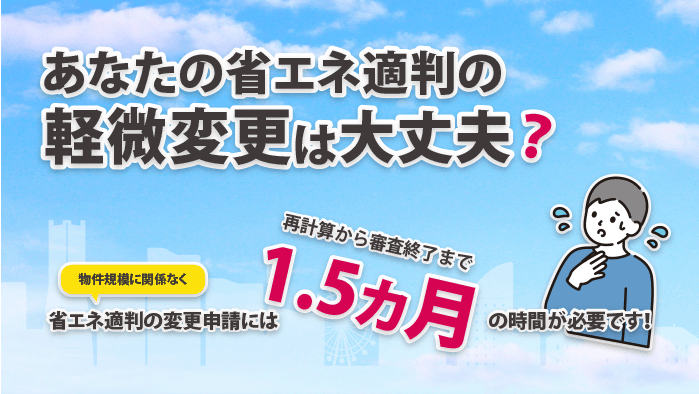

「確認申請の軽微変更と同じように、省エネ適判の軽微変更も1週間くらいで終わると思っていた・・・」

こんな思い込み、あなたにもありませんか?

省エネ適判の軽微変更には建築規模に係らず、省エネの再計算や変更申請の審査で1.5ヵ月くらいの時間が必要になります。

この変更申請は完了検査の前日までには済ませておく必要があるため、確認申請の軽微変更の感覚で1週間前に対応を始めても間に合いません。

省エネ適判の変更申請が完了検査までに行われないと、建物の引き渡しや建物の運営開始が遅れることで建築主には大きな損失になりますので、今後の信用問題につながらないように、変更申請や完了検査までの流れとスケジュールをしっかりとおさえて進めていきましょう。

これからご説明する内容の要点をまとめたリーフレットもご用意していますので、合わせてご活用ください。

省エネ適判の変更には「計画変更」と「軽微変更」がある

省エネ適判には大きく分けると「計画変更」と「軽微変更」の2つの変更があります。

計画変更は建築基準法上の用途変更や省エネ計算に用いる計算方法などの変更があったときに必要になり、軽微変更は外皮、建具、空調、換気、照明、給湯などの変更があったときに必要になります。

省エネ適判の計画変更

計画変更にはつぎの3つの変更が該当し、当てはまる場合は確認申請における省エネ適判のやり直しが必要になります。

省エネ計算も建築基準法上の用途に基づいて計算モデルなどを設定し計算を行うため、用途が変わることで省エネ計算の結果も大きく変わってしまうため、計画変更が必要になります。

例えば、モデル建物法の飲食店モデルで計算したものを小規模物販モデルに変えて計算した場合、計算対象が変わり、計算結果にも大きく影響を及ぼすため、計画変更が必要になります。

省エネ適判の評価方法には「モデル建物法」と「標準入力法」があります。設計変更によってモデル建物法でクリアが難しくなるなどした場合に、標準入力法に切り替えて計算を行うときに計画変更が必要になります。

省エネ計算に大きく影響する、建築基準法上の用途や計算方法が変わるときに計画変更に該当すると覚えておきましょう。

省エネ適判の軽微変更

軽微変更はは外皮、建具、空調、換気、照明、給湯などが変わるときに必要な申請で、変更の内容によって申請の流れが決まります。

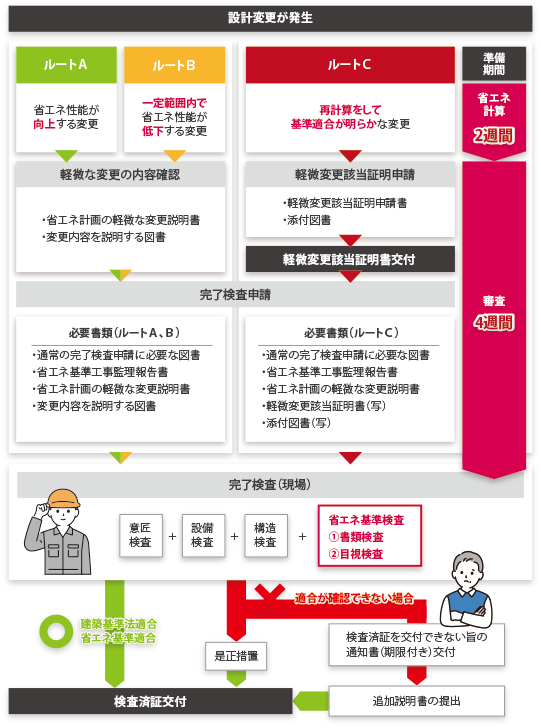

この申請の流れはルートA~Cで表されます。

どのルートに該当するかは変更内容を計算書に反映し、計算してみないと分かりませんので、確認しながら進めることも大事になってきます。

設備機器の効率向上や太陽光パネルなどの設置、建築物の高さや外周長の減少、外壁、屋根や外気に接する床面積の減少など省エネ計算の結果が良くなる場合に用いられるルートで、これに該当するケースはほとんどないのが実情です。

変更前の省エネ性能が省エネ基準を1割以上上回るもので、変更後の省エネ性能の低下が1割以内に収まるものとして設備ごとに定められた基準値を満たす変更です。ルートBに該当するのは変更申請全体の1割程度です。

ルートAにもルートBにも該当しない変更で、変更後の省エネ性能を省エネ基準内に納める必要があります。 軽微変更のほとんどがルートCと言っても過言ではないくらい、ほとんどの軽微変更がルートCに該当します。

省エネ適判の軽微変更の流れ

省エネ適判の軽微変更の流れを図にまとめました。

ルートAやルートBでは「軽微変更該当証明申請」が不要になりますが、ルートCでは軽微変更該当証明申請を行い、「軽微変更該当証明書の交付」を受ける必要があります。

完了検査はこれらの変更を反映した計画書や図書を基に行われますので、必ず完了検査までに変更申請を済ませなければなりません。

古い計画書のまま完了検査を受けても検査済証は発行されないため、建築主への引き渡しも予定通り行うことはできなくなります。

まとめ

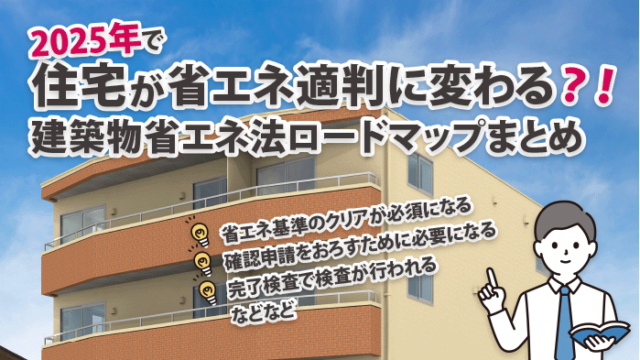

- 省エネ適判も完了検査が行われる

- 省エネ適判の軽微変更には1.5ヵ月かかる

- 完了検査の1.5ヵ月前までには設計変更を全て終え、変更申請を始める

ここまでの内容をまとめたリーフレットが下記のURLよりダウンロードできるようにご用意しました。 関連部署や現場、関係者への連絡用などで使っていただくことで、共通認識をもってよりスムーズでみんなが笑顔で終われる建築を進めていただければ幸いです。

- 【5分でわかる】『住宅省エネルギー性能証明書』とは

- 2024年4月施行の省エネ法改正のまとめ

- BELS(ベルス)とは?【かんたん図解付き】

- 【図解付き】ZEBとは?ZEBの種類・判断基準や今後の展望について解説!

- 【比較解説有】こどもエコすまいとこどもみらいの違い

全国200社を超えるお客様の設計関連業務を幅広くサポート!